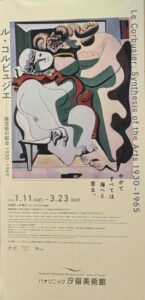

「ル・コルビュジエ 諸芸術の綜合 1930-1965」展

東京・汐留のパナソニック汐留美術館にて「ル・コルビュジエ 諸芸術の綜合 1930-1965」展が開催中である。

「ル・コルビュジエ 諸芸術の綜合 1930-1965」展

サイン

「ル・コルビュジエ 諸芸術の綜合 1930-1965」展

サイン

会期は2025年1月11日から3月23日まで。

ル・コルビュジエと万博

ル・コルビュジエ(1887‒1965)についてはこのブログでも何度かご紹介した。彼は建築家であり、画家でもある。

彼はスイス出身の建築家で、東京の国立西洋美術館(2016年世界文化遺産登録)、フランスの「ロンシャンの礼拝堂」などで有名であり、画家としても活躍していた。

ル・コルジュビエ『ロンシャンの礼拝堂』

photo©️Kyushima Nobuaki

ル・コルビュジエは筆者調べによると少なくとも3回の万博に参加していることがわかっている。

1925年パリ万博(アール・デコ博):「エスプリ・ヌーヴォー館」

1937年パリ万博: 「新時代館」(”Pavillon des Temps Nouveaux”)

1958年ブリュッセル万博: 「フィリップス館」

ル・コルビュジエこれまでご紹介したブログは下記の通りである。

等である。

ご興味のある方はぜひ読み返してみていただきたい。

「諸芸術の綜合」

さて、今回の展覧会概要には次のようにある。

今回の展覧会は4章からなる。

それは

第2章 諸芸術の綜合

第3章 近代のミッション

第4章 やがてすべては海へと至る

という4つである。

筆者が後述する理由から注目するのは「第4章」だが、どうして「やがてすべては海へと至る」というタイトルになっているのだろうか。

解説によると、

とある。

なるほど、そこからこの第4章のタイトルをとってきたというわけだ。

『電子の詩』

さて、この第4章には『電子の詩』という約8分の映像作品が展示されている。

この作品、実は、1958年ブリュッセル万博のフィリップス館で展示されていたものなのである。

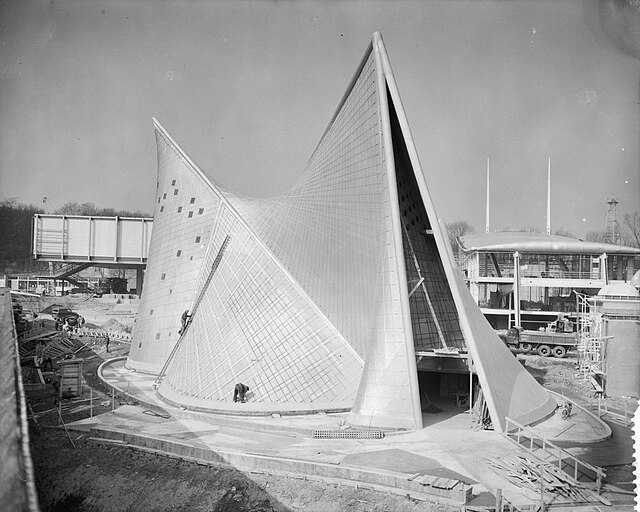

1958ブリュッセル万博フィリップス館

この1958年ブリュッセル万博のフィリップス館については、

で詳しくご紹介した。

その時の文章を引用しよう。

1958年ブリュッセル万博

第2次世界大戦後、初めて開催されたBIE公認の大型万博が、ベルギーで1958年に開催されたブリュッセル万博であった。この万博は、4145万人という膨大な入場者を集め、特に建築関係の展示が充実していた。

1925年「アール・デコ万博」から30年以上を経て、70代となっていたル・コルビュジエは、このブリュッセル万博では『フィリップス・パビリオン』を担当した。この建築は、「1958年ブリュッセル万国博覧会 公式記録」(財団法人日本万国博覧会協会が翻訳し、1966年1月に作成した日本語版のもの)によると、次のように評されている。

「計画では、こだまと照明のための反射面を持つ閉鎖された無際限の空間が要求された。全体はあまり大きくないことが必要とされた。この前代未聞の計画は、直線を母線とする一連の円錐曲線体によって、予想もされなかったような形で実体化する。これらの円錐曲線体は明確な周囲とのつながりがないので、内部に入ると可視的限界のない袋を作る。母線は直線でなければならぬという点から、鉄筋コンクリート用鉄筋ケーブルの間に菱形の薄いコンクリートをはさみ、テント屋根のような二つの面を用いて館を建てることが可能になった。明確な問題から生まれたこれらの技術を用いて設計者はその館を野外彫刻のように扱った。造形的美点と影のリズムは真の芸術家が作りだしたものである」

ほめてはいるようだが、なかなか難解な批評である。 しかし、この建築に対する当時の一般の評価は必ずしも高くはなく、しばしば、「崩壊したアルミニウム製テント」とか、「重大な飛行機事故」と評されたという。

建築物としての評価はともかく、この『フィリップス・パビリオン』自体の人気はなかなかのものだった。コンセプトは、エドガー・ヴァレーズ作曲の『電子の詩』をもとにしていて、この500人収容の会場の中で、光、色、音を楽しむために、毎日群衆が押しかけたという。

(後略)

その映像、筆者は見たことがなかったが、今回の展示で、ついに大体の雰囲気を掴むことができた。

図録によると、この作品は8分56秒の長さである。

キャプションには

制作:ル・コルビュジエ、フィリップ・アゴスティーニ、ジャン・プティ

作曲:エドバー・ヴァレーズ

とある。

不思議なモノクロの映像が次々に具体的なストーリーなく映し出されていく。

その中には仏像の写真や建築物の写真、ビルの合間に立つ巨人、赤ちゃんの写真、コルビュジエの作品のコラージュなどが見受けられる。

この映像は7章構成になっている。

2.魂と物質

3.暗闇から夜明け

4.人工の神々

5.時が文明を形作る方法

6.調和

7.全ての人類へ

今回の図録の解説によると

・フィリップス館の建築はル・コルビュジエとヤニス・クセナキスによる。

・この作品は当時の最先端技術の極限に挑戦する実験的作品だった。

・モノクロ映像、光のエフェクト、抽象形の投影が円錐曲面内を踊り、350台のスピーカーからヴァレーズの前衛音楽が聞こえ、来場者の五感を満たすホリスティックな体験に包み込んだ。

・映像は古代の起源から先端技術による未来への期待までの7章構成

とのことである。

以前からいろいろな文献には出てきたが、実際に見ることができなかった『電子の詩』。

まさかこの展覧会で見れるとは思っていなかったが、これは思わぬ大収穫であった。