加藤秀俊氏の訃報

新聞誌面で加藤秀俊氏逝去のニュースをみかけたのは、去る10月3日のことだった。

各紙で報道はあったが、一例として日経新聞から引用させていただくと、下記のような記事であった。

*

加藤秀俊さん死去

社会学者、93歳

「中間文化論」などで知られる社会学者で評論家としても活躍した加藤秀俊(かとう・ひでとし)さんが9月20日夜、病気のため死去した。93歳だった。葬儀は近親者で行った。

1957年、月刊誌に発表した論文「中間文化論」で注目を集めた。大衆文化からメディア、世相まで幅広い分野で現代社会を考察し、京都大助教授や、学習院大、放送大などの教授を歴任。著書「整理学」「取材学」などはロングセラーとなった。

*

加藤秀俊氏(1930-2023)は、東京商大(現・一橋大学)で社会学をまなんだ社会学者である。

社会学、という間口の広い学問を極めた人物ということもあろうが、その興味の範囲は非常に広く、実は万博にも関連されていた人物である。

加藤秀俊氏と万博

拙著『万博100の物語』にも加藤氏の話を少し出している。

1970年大阪万博にからんで、第60話「戦前戦後の万博をつないだ人物とは ―『幻の万博』を尋ねて①」というところである。

そのあたりの文章を下記、引用してみる。

*

さて、今回の出版にあたり1970年大阪万博に関する本をいろいろとふりかえっていた中、『日本沈没』等で有名なSF作家、小松左京の書いた『大阪万博奮闘記』という文章を読みかえしていたとき、ふと気になる部分があった。

この本には、小松左京や彼の仲間が有志として「万国博を考える会」という会を、1964年7月、京都祇園花見小路のとある旅館でスタートしたことが書いてある。その場には当時大阪市立大学助教授だった梅棹忠夫氏、京都大学人文研の加藤秀俊氏、大阪朝日放送の出版課長で「放送朝日」編集長N氏、朝日放送の営業Y氏等が集まった、というような記述があり、「加藤秀俊氏がいちはやく『博覧会学』を公に提唱した」とある。(拙著『万博100の物語』より、太文字は筆者による)

*

小松左京「大阪万博奮闘記」

さて、この小松左京「大阪万博奮闘記」をあらためて読み直してみよう。

私の手元にあるこの本は、「やぶれかぶれ青春記・大阪万博奮闘記」(新潮文庫)という本である。

この「第二部 大阪万博奮闘記」に「ニッポン・七○年代前夜」というところがあり、その最初が「万国博を考える会」というセクションであり、万博についての詳細が語られている。

上記、第一回目の「万国博を考える会」において、旧制三高で三年先輩のN氏に「一ぱい食った」形でいつのまにか小松が「会合の招集者で趣旨提案者のような格好」にされてしまったらしい。

そこで小松がこの会の「言い出しっぺ」の役目をひきうけることになったということである。

こんな話から、どういう形で大阪での万博開催へむけた動きが各所で始まったか、が詳しく語られていて面白い。

「放送朝日」という雑誌ならびにその編集長N氏がいかに貢献したかも語られている。

とにかく、当時は小松も加藤も30代であり、こういった若い才能が自らいろいろなことを「言い出しっぺ」として日本社会に働きかけていたのである。

太陽の塔

Tower of the Sun

「万国博」か「国際博」か

じつは筆者が1998年に「愛・地球博」の担当になったばかりの頃、「万博」という言葉はまるで「禁句」であるかのように忌み嫌われていた気がする。「国際博覧会」と呼べ、というわけである。

どうも「万博」というと1970年大阪万博を想起させるし、当時「新しい形の国際博覧会」を志向していた関係者からすると「万博」は20世紀型の開発型、従来型のイベントを想起させた、というのが主な理由だったような気がする。

筆者は当時、多少「言葉狩り」的な居心地の悪さを感じていた。

しかし、この小松の文章をあらためて読み直すと、1960年代からこの議論はあったようだ。

下記、引用しよう。

*

「万国博」についての研究をやりませんか、という話が持ち上がったのは、前にいったように一九六四年の春であり、N氏とY氏に事務連絡関係をあずかってもらって一応研究会が発足したのが七月だった。名称も、当時新聞関係は「国際博」をつかっていたが、私たちは「万国博を考える会」にした。「万国博」という言葉は、何だか明治的で、語感として古めかしいのではないか、という意見も出たが、「国際」という単語こそ近代主義的──特に「戦後近代主義」的ニュアンスがつきまとっている、という梅棹氏の意見に、結局みんな賛成した。

「国際関係ちゅうと、特にインテリやエリートは、じきに欧米のことを思いうかべよるねン」と梅棹氏はいった。「中国との関係や、ネパールやザンビアとの関係を、国際問題と思いよれへん」とりわけ日本でおこなわれるとするならば、AA諸国の参加を重視しなければならないだろう、ということが、京都の発起人会の席上で、みんなの頭にすぐうかんだ。その前年アフリカのタンザニアに探検に行かれ、戦前のモンゴル調査、戦後のアフガニスタン、ヒマラヤ、東南アジアの調査と、世界の未開発地域を踏破された梅棹氏の頭の中には、近代化以前の社会に住む、素朴な、しかし人間として堂々と生きている「大衆」のイメージがあったろうし、そのことは、私たちにもすぐつたわってきた。

*

当時から、「万国博」か「国際博」か、この一つをとっても相当に真剣な議論がなされていたことがうかがえる。

万国博をめぐる三つの筋立て

そして、小松たちは、三つの筋立てで万国博を改めてみようと思った。

それは次の3つである。再び引用する。

*

一つは、万国博などという奇妙なイヴェントが、文明史の中で、なぜうまれてきたか、それがこれまで、人類社会にどういう役割りをはたしてきたか、このイヴェントは、一八五一年の第一回ロンドン博以前の長い人類文明史の中の、どういう伝統とつながっているか、もしそれが、将来にかけてなお、文明に対して何かの役割りを果たし得るとしたら、どんな役割りを果たすだろうか、という、いわば本質論である。もう一つは、戦後のブリュッセル博、シアトル博、そしてその年四月、ニューヨークで開催されて、評判の高いニューヨーク博、さらに一九六七年開催が決定し、基礎準備が進みはじめたとつたえられるモントリオール博の、それぞれできるだけ綿密な、ケース・スタディをやることである。三番目は、日本という国の中で、こういった巨大な国際的行事がつくられて行く過程を一種の「社会現象」としてとらえ、地域開発、政財界、官界、学界、文化人、その他各界の反応と、対応のしかた、総合的な政治演出など、あらゆる側面から観察し、検討してみることである。

*

1851年ロンドン万博「以前」の長い人類文明史、まで視線が及んでいるところはさすがというほかない。もちろんそれ以前のフランス内国博覧会等に想いを馳せることは比較的容易だろうが、それ以前の長い人類文明史まで考えるとは、やはり、徹底的に万博というものを「考える」という姿勢がうかがえる。

そして、この3番目の視点などは、最近の万博にはいちばん欠けているところかもしれない。

今は実施しきる、ということだけで精一杯であり、それがどんな文化的影響を与えていくか、をあらかじめ考えていく、あらかじめそういった調査の計画を立てておく、というところまで余裕がない。

*

加藤秀俊氏は、いちはやく「博覧会学」を公に提唱した。梅棹氏は、眼光紙背に徹する、といった調子で、戦後の万国博の「理念」の流れをにらんでいた。川喜田二郎氏は、大規模プロジェクトと、「国際協力」の側面から、鎌倉昇氏は経済効果の側面から、多田氏は大衆文化の側面から、それぞれ勝手に博覧会について「考え」、月一回というとりきめだったが、それより随時にばらばらに顔をあわせては、意見の交換をやった。

*

加藤はいちはやく「博覧会学」を提唱することで、博覧会とはなんぞや、ということを突き詰めようとしたに違いない。

「なぜ万国博を開催するのか」という大テーマ

また、永遠のテーマであるかのように思われる「なぜ万国博を開催するのか」という議論も相当程度この頃からなされていたことがうかがえる。

「輸出振興と万国博」。それはそれで悪くないが、それ(輸出振興)だけのために万国博ををひらく、という基本的性格が決まってしまうのは、「何となく具合が悪い」。

しかし、その時はなぜ「何となく具合が悪い」のかはわからなかったらしい。そして、ここから本質的な議論に入っていく。

そこで加藤のレポートが重要な役割を果たす。引用する。

*

そんな時、加藤氏が私たちの会合にもたらしたレポートは、この問題についての私たちの考え方の方向をはっきりさせることになった。──加藤氏は、古代からのヨーロッパ、オリエント、アジアの「市」、バザールの歴史をしらべ、さらに初期の万国博の歴史について報告した。それによると、第一回ロンドン万国博の大成功以後、欧米各地で、やたらに万国博がひらかれるようになり、ほとんど毎年、それもひどい時には、一年の間に六カ国もの会場で万国博がひらかれた時期があった。その上、工業博や金工博、園芸博や森林博といったものまで、「万国博」の名で開催されるようになった。そこで一九〇七年あたりから整理の動きがはじまり、一九二八年、パリで欧米諸国と日本をふくむ三十二カ国があつまって、万国博条約をむすんだ。──一方、産業技術社会の発達普及により、初期のように万国博でもって、産業技術、物産、商品の国際的情報交換をやる意義はうすれていき、その役割りはむしろ、毎年、随時随所で開かれる、技術、商品の国際見本市の方にうけつがれていった、というのである。この報告と、戦後最初の万国博、つまり一九五八年のブリュッセル博のテーマ「科学文明とヒューマニズム──より人間的生活へのバランスシート」にとなえられた格調高い解説文を読み、また、三年後にひらかれるモントリオール博が、テーマ作りにあたってサン・テグジュペリの作品からそのアイデアが得られたという情報を得て、私たちの考え方の方向はほぼきまった。──博覧会投資の波及効果のことはさておき、万国博が、産業、技術の一大情報交換の場であった時代は、十九世紀中にほぼ終わった。二十世紀前半は、新しいファンタスティックな建築、新しい概念の美術によって印象づけられるが、これはむしろ「過渡期」の性格をもっていた。そして戦後の博覧会は、一方において、「ますます大衆化されつつある世界──国際的大衆化社会」を基礎にし、他方において、その「世界の大衆」へむかって、われわれの世界についての問題提起と、提案を、展示、催しを通じて行う場、という意義と性格がつよまって来てfいる。──博覧会は、その直接的、経済的な効果より、その博覧会を通じて世界の大衆にアピールすべき「理念」の方が重視されてきているのだ。そして、その方向にそってのみ、博覧会を開催する「意義」がある。

*

ここにはすでに、現代的な課題とその解決方向が示されているような気がする。

当時あまり万博に関する系統だった情報もなかった中で、30代の新進気鋭の才能が真剣に万博に取り組んでいたことは特筆すべきところであろう。

加藤による「小松左京と走り抜けた日々」

そして、この本の最後には、その後追加された形で、「小松左京と走り抜けた日々」という加藤の文章が載っているのである。

この文章の最後をみると

*

(2018年8月、社会学者 談)

*

とある。

これはつまり、加藤が2018年に、当時を思い出して語ったという文章だ。

ここには、小松の文章を補足する形でいろいろな周辺情報も載っていて興味深い。

どうやって小松と知り合いになったか、どういう経緯で梅棹などと万国博の研究をすることになったか、そして、その当時いかに楽しかったか、ということが文章から伝わってくる。

小松と加藤は同じ学年の世代で、ともに落語好き、ばかばかしい話やファンタジーを楽しむという点で共通点があり、「ほぼ毎日会っていた」、というからこれはすごい絆だ。

こういった一生つきあえる仲間を得られたというのは羨ましい話である。

小松たちとのモントリオール博の見学でのいろいろな珍道中エピソードとか、読んでいても楽しい。

ご興味のある方にはぜひ一読をお勧めしたい。

30 代の才能に託した1970年「大阪万博」

日本で初めての「大阪万博」を作り上げた人がまた一人亡くなった。

すでに50年以上が経ち、どんどん「大阪万博」も歴史の中に埋もれていく。

しかし、当時、30代だった加藤や小松たちがどんな情熱をもってどんな仕事を成し遂げたか、もう一度じっくり振り返ってみるべきではないだろうか。

やはり、最近思うのは、30代とか若い世代の人たちに、思い切ってもう一度大きなことを任せてみるべきでは、ということである。

万博も当時は「それまで日本に存在しなかったもの」だった。

しかも、戦争で上の世代は少なくなっていて、若手が活躍できるという社会的な雰囲気もあったのではないか。

今は、とかく上が重い。「60代でも若手」的な見方をされることさえある。

年長者の知見は非常に大事だし学ぶことも多い。

が、責任を持って自分の頭で次なる未来を作り上げていく役割は30代に思い切って任せてみる、というのも、これからの日本の活性化には重要なことではないか、と改めて思う次第である。

加藤の文章を改めて読みながら、そんな感想をもった。

その後、加藤は2019年に65年間にわたって連れ添ってきた愛妻を失うことになる。

加藤隆江さん、享年89歳。

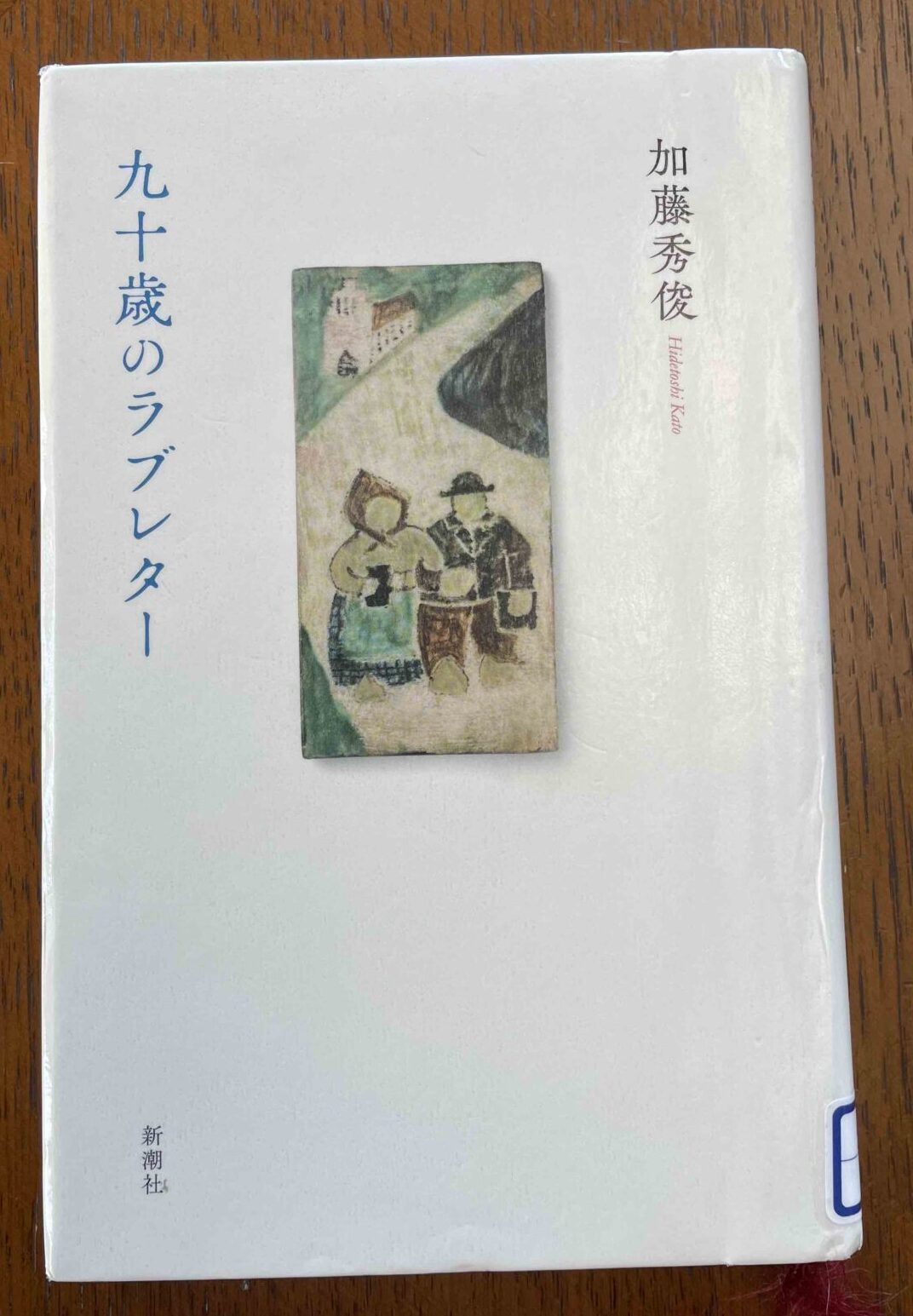

この隆江さんとの思い出をつづった本が、発刊当時評判になった『九十歳のラブレター』(新潮社、2021年)である。

加藤秀俊著『九十歳のラブレター』

Kato Hidetoshi “90 years old Love Letter”

加藤夫妻の戦前からの激動の時代が語られる。

これも加藤のプライベートも含め、その人となりがわかる貴重な書籍である。

加藤秀俊著『隠居学』

Kato Hidetoshi “Inkyo-gaku”

我々の世代には大変参考になる本である。

This is a very useful book for our generation.

こころより加藤秀俊さんのご冥福をお祈りします。